叶剑英是德高望重的开国十大元帅之一,也是爱好诗律的儒帅诗人。在长达90年的人生历程中,他不畏艰难险阻投身革命,始终坚持以党和人民的利益为重,为党和人民建立了丰功伟绩。值此叶帅诞辰120周年之际,本公众号推出纪念特辑,缅怀叶帅光辉战斗的一生,传承和弘扬叶帅终生爱党爱国爱乡的高尚精神。

【伟人足音】

少立报国志 老当益豪壮

1897年4月28日,叶剑英(原名叶宜伟)出生于梅县雁洋堡下虎形村一个贫寒家庭。1908年,11岁的叶剑英在雁洋怀新学校读完初小后,到离雁洋10多公里的丙村三堡学堂读书,期间了解了很多孙中山革命斗争的故事,使他从思想上深深的树立孙中山伟大的崇高的形象。

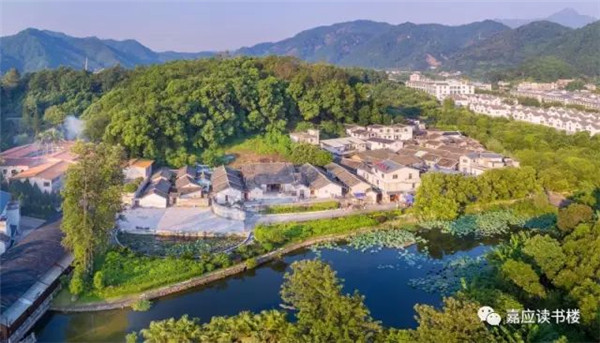

叶剑英故居(连志城 摄)

叶剑英故居坐落于虎形山下(连志城 摄)

1912年,叶剑英从丙村三堡学堂毕业,考入县城的务本中学,当时任学生会长。为反对官派校长,他联合100多位学生闹起了反对官派校长的学潮,后离开务本中学,参与创建“私立东山中学”,并转入东山中学就读。在东山中学就读期间,叶剑英接触了一些宣传社会变革的进步书刊,从此以救国救民、振兴中华为己任,立志报效国家,为他日后爱国主义思想的形成和走上革命道路,产生了积极有益的影响。

1916年因家境贫困,19岁的叶剑英随父亲漂洋过海,到马来西亚投靠先期出洋的伯父,四处谋生但处处碰壁。当时听闻云南讲武堂招募华侨子弟,叶剑英便于1917年回国,考进云南讲武堂第12期炮科,期间将原名“宜伟”改为“剑英”,以示做手舞利剑的英雄,决心追随孙中山从事民主革命。

1920年初,在云南讲武堂毕业后的叶剑英投奔福建漳州孙中山组建的“援闽”粤军,从此踏上戎马征途。1921年孙中山回广州就任中华民国非常大总统,叶剑英被任为大总统随员,后任江防舰队海军陆战队营长,护卫孙中山。1922年6月,粤军总司令陈炯明叛变,叶剑英率部护卫孙中山脱险,同叛军英勇作战。同年10月,叶剑英在香港得知孙中山组建讨贼军消息后赶赴福州,率部参加讨伐陈炯明叛军之战,屡立战功。

1924年2月,应廖仲恺之邀,叶剑英参与筹办黄埔军校,任教授部副主任,主管军事教育并亲自任教,是深孚众望的教官之一。1925年至1926年,叶剑英曾参加讨伐陈炯明两次东征、北伐和南昌之役等,显露了出众的军事才能。

1927年7月上旬,叶剑英秘密加入中国共产党。12月11日,参与领导广州起义,任工农红军副总指挥,并补选为中共广东省委军委委员。

1928年12月,叶剑英根据中共中央的安排赴苏联,入莫斯科东方劳动者共产主义大学学习,在校期间苦读俄语,学习社会发展史、辩证唯物主义、政治经济学等课程,取名“尤赫洛夫”。

1930年秋回国后,在周恩来的安排下,与刘伯承等人翻译了苏联红军的步兵战斗条令和政治工作条例等资料。1931年初进入中央苏区,历任苏区中央局军委委员,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会委员兼总参谋部部长,中国工农红军学校校长兼政委等职务,参与第二、三、四次反“围剿”作战的组织与指挥,并培养了大批军政干部。

1934年初,中华苏维埃共和国第二次全国代表大会在瑞金召开,叶剑英被选举为中华苏维埃共和国中央执行委员。10月,中央红军进行长征,叶剑英先后任第3军团参谋长、红军前敌总指挥部参谋长、右路军参谋长。1935年9月,叶剑英任中国工农红军陕甘支队参谋长兼第3纵队司令员,协助毛泽东、彭德怀指挥部队斩关夺隘,到达吴起镇,宣告中央红军长征的胜利结束。

1936年12月,叶剑英任中革军委委员和中国红军副总参谋长。“西安事变”爆发后,他协助周恩来坚决执行党中央关于和平解决西安事变的正确方针,迫使蒋介石停止内战,促成国共两党再次合作,团结抗日。

叶剑英给周恩来的信(连志城 翻拍)

1937年11月,叶剑英任中共中央长江局委员兼参谋处参谋长,驻武汉八路军办事处,继续协商国共两党合作事宜,积极从事抗日民族统一战线工作,参与筹建新四军军部。

叶剑英为武汉《新华日报》题词(连志城 翻拍)

1939年1月,任中共中央南方局常委,后协助国民政府军事委员会在南岳衡山创办游击干部训练班,讲授游击战战略战术,宣传持久战思想。6月调重庆,兼任南方局军事部长,协助周恩来主持南方局的工作。

1941年1月,“皖南事变”爆发。2月,叶剑英从重庆返回延安,任中共中央革命军事委员会参谋长兼第十八集团军参谋长,协助毛泽东、朱德等指挥作战。1945年6月,叶剑英在党的第七次全国代表大会上被选为中央委员。8月任中央军委委员、中央军委副总参谋长。

1946年1月,叶剑英赴北平任军事调处执行部中共代表,身居虎穴与国民党代表、美国代表一起调处国共军事冲突和监督双方执行停战协议,进行了13个多月的艰难复杂斗争。

1947年2月返回延安,同年3月,中共中央主动撤离延安后,赴晋西北临县地区任中共中央后方委员会书记,主持中央和军委后方机关工作,为毛泽东等领导人掌握党政军民全面情况、准确了解敌情、指挥全国解放战争提供了重要保证。

1948年5月,叶剑英奉命创办华北军政大学,并任校长兼政治委员。北平和平解放后,任北平市军管会主任兼市长。1949年8月1日,任中共中央华南分局第一书记。同年9月,主持以解放华南为中心议题的赣州会议,拟定解放广东的作战计划。10月初,和陈赓组织指挥广东战役,14日解放广州。

从1949年10月至1954年10月,他先后兼任广东省人民政府主席和广州市市长、中南军政委员会副主席、广东军区司令员兼政治委员、华南军区司令员、中南军区副司令员兼代司令员、中共中央中南局代理第一书记等职务。领导华南地区完成剿灭国民党残余武装和土匪,实行土地改革,建立城乡人民政权,恢复和发展工农业生产等任务。

叶剑英为广州《抗战大学》红五月专刊题词(连志城 翻拍)

1954年10月,叶剑英调北京,历任中央人民政府革命军事委员会副主席、国防委员会副主席、中国人民解放军武装力量监察部部长、训练总监部代部长等职。1955年,被授予元帅军衔和一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。

1958年起,叶剑英任军事科学院院长兼政治委员,后又兼任高等军事学院院长,参与领导人民解放军革命化、现代化、正规化建设,为坚持和发展毛泽东军事思想作出多方面建树。

1965年,任第四届全国政协副主席。1966年1月8日,任中共中央军委副主席,5月23日任中共中央书记处书记、兼任中央军委秘书长,主持中央军委日常工作。8月,在中共八届十一中全会上当选为中央政治局委员。

在“文化大革命”十年内乱中,叶剑英同林彪、江青反革命集团进行了坚韧不拔的多种形式的斗争。他主持中央军委拟定一系列命令,经毛泽东批准颁布执行,对稳定当时局势起了重要作用。

1967年以后实际上被解除在党和军队中的领导工作。1971年林彪叛逃事件后,重新以中央军委副主席身份主持军委日常工作。同时协助周恩来做了诸多外事活动方面的工作,为促进中美、中日建交作出重要贡献。

1971年1月,中共中央政治局委员、中央军委副主席叶剑英元帅(前排左3)到四望嶂矿区视察时与矿区领导合影

1973年8月,在中共十届一中全会上当选为中共中央副主席。1975年1月,在四届人大第一次会议上被任命为国防部长,主持军委常务工作,期间反复与江青反革命集团的篡党夺权阴谋进行艰难而复杂的斗争。

叶剑英纪念馆内名为《战略决策》的复原场景。1978年11月10-12月15日,叶剑英出席了中共中央工作会议,在闭幕会上作了重要讲话。(连志城 摄)

1978年,当选为第五届全国人大常委会委员长。1983年,在六届人大第一次会议上被任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。他是中共第八至第十二届中央委员,第八届(十一中全会增选)、第九届中央政治局委员,第十届、第十一届中央政治局常务委员和中央副主席,第十二届中央政治局常委委员。

1986年10月22日,在北京以89岁高龄与世长辞,其骨灰葬于广州起义烈士陵园。

【功照汗青】

丹心付伟业 功绩照汗青

“诸葛一生唯谨慎,吕端大事不糊涂。”这是毛泽东赠予叶帅的一句诗词。1986年叶剑英与世长辞,他在长达九十年的生命历程中做过很多选择,有些选择甚至改变了一个国家的命运。也因此,中共中央的悼词称叶帅“在重大的历史转折关头,敢于挺身而出,毫不犹豫地做出正确的决断”。

据史料记载,1927年4月12日,蒋介石在上海发动反革命政变后,叶剑英面临着一个抉择:是选择坦途,追随蒋介石安享荣华富贵,还是选择荆棘,脱离蒋介石另寻出路?叶剑英冒死选择了反蒋的道路,并秘密加入了中国共产党。也是在同一年7月下旬,中共中央决定在江西南昌举行武装起义,而汪精卫同张发奎密谋,计划以张的名义邀请贺龙、叶挺上庐山开会,届时予以扣留,同时企图包围贺、叶部队。汪精卫等的阴谋被叶剑英察觉,他火速下山告诉贺、叶这一消息并商量对策,使南昌起义顺利进行。

红军长征路上,张国焘野心勃勃,意图分裂红军。1935年9月3日,张国焘致电中央,谎称“茫茫草原,前进不能”。9日,张国焘背着党中央电令右路军的前敌总指挥部政委陈昌浩,停止北上率军南下,并提出“彻底开展党内斗争”,企图分裂红军和危害党中央。电报到来之时,适逢右路军前敌总指挥部开干部会议,陈昌浩正在会上讲话,译电员把这份电报交给参谋长叶剑英。叶剑英看到电报内容,觉得事关重大,借故离开会场,立即把电报送给了毛泽东,随后如无其事地返回会场。党中央考虑到叶剑英的安全,通知他迅速离开前敌总指挥部。叶剑英考虑到军委纵队的安危,为了党和人民的利益不受损失,以“打粮”准备南下为由,带部队抢先一步脱离了险境。10日,叶剑英率部与毛泽东、周恩来、王稼祥等回合。同一天,党中央发出了《中央为执行北上方针告同志书》,号召全军”坚决拥护中央的战略方针,迅速北上,创造川陕甘新苏区”。

1976年9月,毛泽东逝世后,“四人帮”加紧篡夺党权的步伐。10月4日,在“四人帮”的直接授意下,《光明日报》刊登文章《永远按既定方针办》,把当时党中央主要领导人说成是三个“背叛”、一个“修正主义头子”,公开发出篡权的反革命动员令。叶剑英马上去找华国锋进行紧急磋商,决定以快打慢,“一破一立除四害”。6日,叶剑英、华国锋以召开政治局常委会的名义,由叶剑英华国锋代表党中央政治局执行党和人民的意志,对江青、张春桥、王洪文、姚文元进行隔离审查。随着“四人帮”反革命集团被粉碎,十年浩劫结束了。

在数次中国革命的关键时刻和党的历史转折的危难关头,在关乎国家兴亡、人民安危的“大事”面前,叶剑英总是保持清醒、忠贞不二,洞察局势,不计个人利益挺身而出,为党和国家一再作出重大贡献。

【情系桑梓】

怀揣桑梓情 数次返乡看

“在叶帅回来的几天,在地委门口,在出去参观视察所经过的街道、路旁,站着成千上万的群众,等待看望这位忧国忧民的中央首长——我们敬爱的叶老帅乡亲。”原政协梅州市委员会副主席胡其达在回忆叶剑英第三次回梅视察的情景时写道。

叶剑英在梅州土生土长,新中国成立以后,他先后四次回梅视察,多次接见来自家乡各条战线的同志,对家乡人民的深情厚意和家乡发展的殷切期望溢于言表。据资料记载,叶剑英第一次回梅视察是1951年,当时并未公开行程;第二次回梅视察是1953年4月,时任中共华南分局第一书记兼广东省政府主席;第三次回梅视察是1971年1月6日至7日,时任中共中央政治局委员、中央军委副主席;第四次回梅视察是1980年5月13日至17日,时任中共中央副主席、中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会委员长。

1980年5月14日,叶剑英(前排中)在习仲勋(前排右二)的陪同下回到故乡。(连志城 翻拍)

第一次回梅时,叶剑英秘密到兴宁试点考察,调查土改问题。而在后三次返乡视察期间,叶剑英曾深入到梅县基层布店、国营粮店、油盐咸淡京什店、水果店等进行市场调查,了解梅县对粮、油、布实行统购统销的准备工作和人民群众通过宣传发动后对中央将实施的措施有哪些意见和要求。他还参观、视察了梅县东山中学、梅县丙村三堡学堂(现为梅县丙村中学)、梅县雁洋公社雁上大队、旧居、四望嶂煤矿、梅西电厂等地,并先后接见了梅县地区革命委员会机关干部和地直、梅县军分区、梅县、梅州市机关干部、战士等。

叶剑英在东山中学(连志城 翻拍)

1980年5月14日,叶剑英在梅县丙村中学同“小校友”交谈。(连志城 翻拍)

古美祥在叶剑英第二次回梅视察时承担向导重责。他回忆道,叶帅得知原丙(村)蓬(辣)公路因年久失修,破烂不堪时说:“如果能早日修复通车,人民群众就快活得多了……”他还提到,叶帅在母校丙村中学(原三堡学堂)视察时,曾意味深长地对校长古歆祥说:“要下最大的努力,真正培养出对祖国,对社会主义建设有用的人才来。”

1971年1月5日,叶剑英(前排穿浅色军装者)视察兴宁四望嶂煤矿

原梅州市人大常委会主任周刚记得,1971年叶剑英重归故里时,他环顾着四周的山岭,表情凝重地对随同干部说:“山是光秃秃的。路是半个世纪前的。群众生活还很苦啊!”此外,叶帅还对干部们说:“群众生活很苦,饭都吃不饱,你们要扎实做好工作,关心群众生活,把生产搞上去,把群众口粮提起来。”

1971年1月5曰,叶剑英视察合水水库

1980年5月15日,84岁高龄的叶剑英回到东山中学校园,鼓励同学们:”努力学习,把知识水平提高一步……为建设四个现代化的社会主义强国而努力奋斗!“

叶剑英1980年5月14日回乡时,在老家门口与乡亲们亲切见面并挥手致意的场景复原。这也是叶帅最后一次回乡。(连志城 摄)

以上几个视察片段可见,叶剑英非常关心家乡的发展,对家乡的经济发展、群众生活、交通建设、文化教育、生态环境等各项事业的建设提出了殷切期望,对梅州后来的发展起到了重要的指导作用。

叶剑英在第三次和第四次回梅接见家乡的机关干部时,都作了简短而重要的讲话。在这两次讲话中,无不体现着叶剑英对家乡寄予“生产一天一天发展,人民生活一年一年改善”的期望。

叶剑英在梅县地区向机关干部发表重要讲话。(连志城 翻拍)

1971年1月7日,叶剑英在接见地革委四大组机关干部时说:“我离家半个世纪了,半个世纪以来,我们的国家发生了巨大变化,但回家看看,家乡的路还是半个世纪以前的道路,田园、房屋还是老爷爷留下来的,没有变。有一样变了,就是山变光了。”叶剑英最后说:“我今年70多岁了,在第五个五年计划胜利完成后,如果我还没有去见马克思,我一定再回来看看。”

1980年5月13日,叶剑英兑现了他10年前的承诺——在国家第五个五年计划的最后一年再次回到了他眷恋的故乡。在接见地、县、市机关干部时,叶剑英发表了重要讲话,一再叮嘱家乡干部和众乡亲要“向山进军,把山区建设好”。他说:“梅县地区是山区,山地很多,要向山进军。除了水稻,经济作物可以上山,木薯、水果、茶叶、油桐、油茶、药材等都可以上山。”叶剑英还对发展山区交通建设提出要求:“要办好交通,交通是经济的血管,搞好公路,还要修铁路,铁路是经济动脉。有了公路、铁路、水路,地区经济才能活跃。”对于生态环境建设,叶剑英提出:“山区要搞好造林,有了林就有水,有山必有水,无水不成山;有了水可以灌溉,可以办小水电,条件好的水源多的可办大些……”最后,叶帅还提醒道:“在发展生产的基础上提高文化科学水平。”

绿化荒山、开发荒地、种茶种果、大办交通、兴办教育……叶帅对家乡的谆谆教导和殷切期望,鞭策和勉励着梅州党委政府和梅州人民阔步前进,加快发展,革命老区开始了日新月异的变化。

【元帅家风】

天骄客家子 家国同命运

在位于梅县区雁洋镇虎形山下的叶剑英元帅纪念馆内,展区一处摆放着一颗其貌不扬的石头。据馆内的工作人员介绍,这块被叶帅从海边捡拾回来的石头成了他书桌上的镇纸石和笔架。身处高位,叶剑英始终如一保持着艰苦朴素的作风。据叶剑英的警卫员路宝银回忆:“叶参谋长对工作严肃认真,对自己生活要求严谨,不论多么艰难困苦,他从不准我们搞半点‘特殊’。”据路宝银回忆,1947年深秋,警卫员们见叶剑英的棉衣穿了多年,已经补了好几块补丁,就想给他做一件新棉衣。这想法刚说出口,便被叶剑英劝阻了:现在是集中全力推翻压在中国人民头上三座大山的紧要关头,解放区人民正在节衣缩食支援我们,我们要全心全意为人民服务,衣服能穿就行了,不应该再做新的。

叶剑英纪念馆(连志城 摄)

叶剑英将自己的一生奉献给党、国家和人民,这种家国情怀也感染叶家人。据市政协编录的《梅州文史(第十六辑)》中记载,叶剑英年长叶道英九岁,从小关注弟弟的成长,后因父亲早逝,叶道英的继续升学全靠叶剑英帮助。有一次,叶剑英看见年幼的弟弟在油灯下读朱柏庐的治家格言,便对他说:“朱柏庐的‘施慎勿念,受恩切莫忘’这两句话说得很好,应该成为我们做人的根本。”叶道英一直将哥哥的嘱咐铭记在心头并且努力实践,他一方面照顾好家中老母让叶剑英“无后顾之忧,为国家为民族而尽忠”,另一方面积极协助八路军转移枪支弹药、协助解放军供应物资,为国家民族的未来贡献自己的力量。1944年,叶母陈秀云病故在前往梅县的船上,叶剑英闻讯后给弟弟叶道英写了一封信,信中提到:“我们兄弟应该时刻怀念母亲的伟大母爱,并将伟大母爱发扬为爱全国人民乃至全人类。”

叶剑英为母亲遗像的题词:“为人民的中国而欢欣,为人民的儿子而微笑!”1950年3月3日伟儿。(连志城 翻拍)

叶帅共有6个子女,他对子女的一片慈父之心和修身为国的教诲体现在一封封家书中。1950年9月22日,叶剑英给在苏联念书女儿叶楚梅的一封信中写道:“努力把自己锻炼成为人民所需要的人,不是多一个少一个没有什么关系的人,不是可有可无的人,确有一点本领,拿出来为人民做点事,尽点小螺丝钉的作用。这就是学习的目的,也是做人的目的……”叶剑英劝导女儿学成后回来报效祖国。在林彪、江青反革命集团的迫害下,叶剑英的二儿子叶选宁在天津农场劳动致残,叶帅闻讯后十分焦急,于1970年5月、6月先后写了两封信给二儿叶选宁及儿媳钱铃戈。“五月二十七日信,今收到。对于你的伤情,爸一直在惦念,不知结果如何……”信的开头是一位普通的父亲对儿子的关切之情。信中,叶剑英鼓励儿子重新振作起来:“大丈夫一舌尚存,还可以闹革命,何况全部身心都健全,只差一只手,决不气馁。”伤右臂之后,叶选宁改用左手苦练书法,练得一手潇洒的行书。

近期,叶剑英的女儿叶向真在纪念叶剑英诞辰120周年座谈会的发言中说道:“父亲对我们党的事业始终充满了坚定的信念。这一点,我的感受尤其深刻。我觉得这也是他们那一代人的共同特征。自从投身中国共产党以后,无论经受什么样的暴风骤雨,遭受什么样的挫折、委屈,面临什么样的艰难险阻,他们总是毫不畏惧,不屈不饶,勇往直前。”

【诗情翰墨】

元帅爱诗律 著作百七十

叶帅一生坚持读书,尤爱写诗填词,其诗词修养及书法造诣举世公认,其七律诗作曾得到毛泽东主席的高度肯定。据统计,叶剑英一生中流传下来的诗词共有170多篇,有抒发豪言壮志的,也有感叹接班有来人的,有表浪漫柔情的,也有思家乡情怀的。本版块通过选登叶帅部分诗作及书法作品代表作,展示开国元帅诗情翰墨的儒雅风采。

《攻关》

攻城不怕坚,攻书莫畏难。

科学有险阻,苦战能过关。

《油岩题壁》

放眼高歌气吐虹,

也曾拔剑角群雄。

我来无限兴亡感,

慰祝苍生乐大同。

《登祝融峰》

四顾渺无际,天风吹我衣。

听涛起雄心,誓荡扶桑儿。

叶剑英诗《登祝融峰》(连志城 翻拍)

《松园》

四面青山列翠屏,

松园终不老闲身,

会当再奋十年斗,

归读阴那梅水滨。

《八十书怀》

八十毋劳论废兴,

长征接力有来人。

导师创业垂千古,

侪辈跟随愧望尘。

亿万愚公齐破立,

五洲权霸共沉沦。

老夫喜作黄昏颂,

满目青山夕照明。

《回梅县探老家》

八十三年一瞬驰,

木窗灯盏忆儿痴。

人生百岁半九十,

万丈霞光值暮时。

《梅》(其二)

心如铁石总温柔,

玉骨珊珊几世修。

漫咏罗浮证仙迹,

梅花端的种梅州。

《下三峡过白帝城》

走向隆中五丈原,

驱驰奋斗即终身。

托孤不作成都主,

一孔明灯万古明。

1979年9月,叶剑英将作于大约半年前的《下三峡过白帝城》(《选集》之外的另一首佚诗)书赠时任书记处书记兼副总理的谷牧。(连志城 翻拍)

内容由李锦让策划统筹,梅州日报同仁协助整理,资料来源参考自梅州市政协、梅州市叶剑英纪念园管理局、叶剑英纪念馆、兴宁市党史研究室所提供的图文资料以及相关书籍所载部分内容